Le contexte burkinabè

Le Burkina Faso est l’un des premiers pays les moins avancés (PMA) à se conformer à la décision 5/CP.17 relatives aux plans nationaux d’adaptation aux changements climatiques.

Le Burkina Faso a ratifié la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 2 septembre 1993, le Protocole de Kyoto le 31 mars 2005, l’Accord de Paris le 11 novembre 2016 et l’Amendement de Doha au Protocole de Kyoto le 29 novembre 2016.

Contexte national

Situation géographique du Burkina Faso, milieu biophysique et contexte socio-économique.

Géographie et climat

Le Burkina Faso est situé entre 9°20’ et 15°05’ de latitude Nord, 5°20’ de longitude Ouest et 2°03’ de longitude Est. Il a une superficie de 273 187 km2 et est limité au nord et à l’ouest par le Mali, à l’est par le Niger, au sud par la Côte-d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin.

Le Burkina Faso est caractérisé par un régime climatique tropical de type soudanien à deux saisons alternées : une saison sèche qui s’étend en moyenne du mois de novembre à mai et est caractérisée par des vents de l’Harmattan chargés de poussières ; une saison pluvieuse qui dure 3 à 5 mois selon les zones. En général, la saison humide s’étale du mois de juin à octobre et est dominée par des vents humides de la mousson en provenance du Golfe de Guinée.

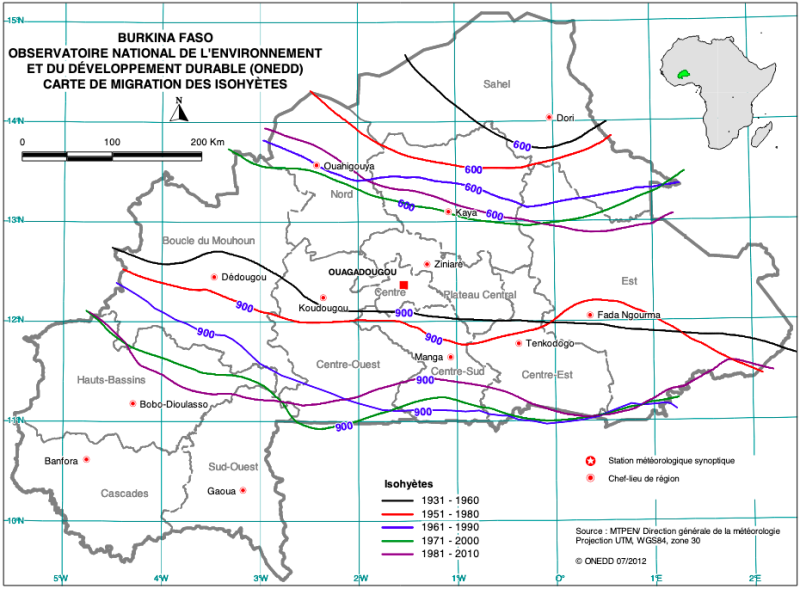

Depuis quelques décennies, les conditions climatiques subissent de plus en plus des variations qui se traduisent par un repli des isohyètes du nord vers le sud et des zones climatiques, un relèvement des températures extrêmes et une action accrue des vents. L’une des conséquences de cette tendance climatique est la perte de la biodiversité.

Végétation et faune

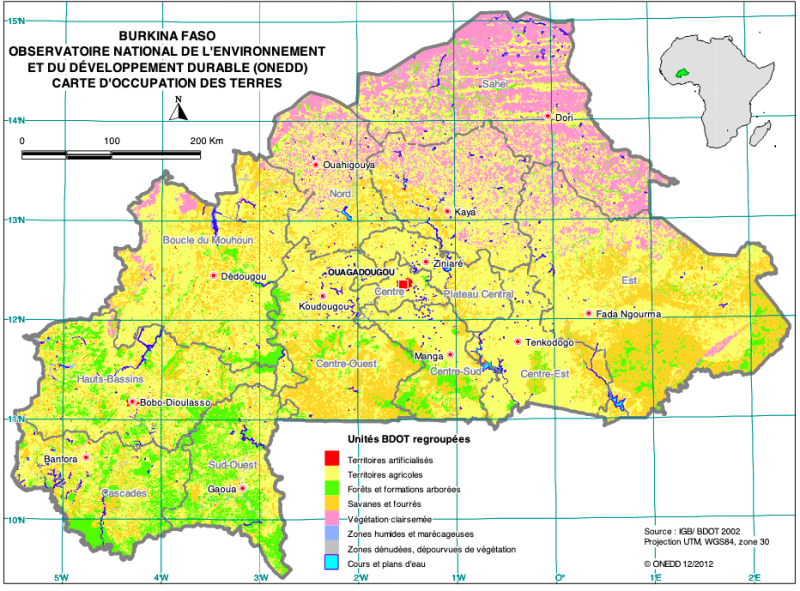

Le Burkina Faso est subdivisé en deux domaines phytogéographiques : le premier, de type soudanien, couvre les parties sud et centre du pays ; le second est de type sahélien correspond à la partie nord du pays.

L’essentiel des ressources fauniques du Burkina Faso se trouve dans le domaine forestier classé constitué de 77 aires protégées d’une superficie totale estimée à 3,8 millions d’hectares. Les écosystèmes du pays abritent une grande diversité biologique comprenant 123 espèces de mammifères.

Hydrographie

Le réseau hydrographique du Burkina Faso est constitué de trois bassins versants internationaux que sont la Volta, le Niger et la Comoé. Tous les cours d’eau ont un caractère temporaire à l’exception de la Comoé et du Mouhoun au sud-ouest et de la Pendjari au sud-est.

Le potentiel hydrologique du Burkina Faso est estimé à près de 28,5 milliards de m3 de ressource en eau renouvelable, soit 20,7 milliards de m3 pour les eaux souterraines et 7,8 milliards de m3 pour les eaux de ruissellement.

Population

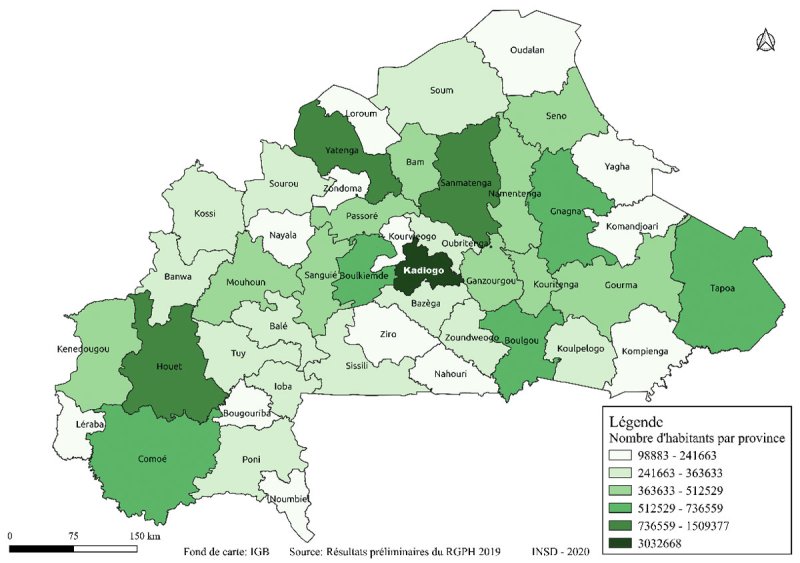

La population burkinabè est passée de 8 millions d’habitants en 1985 à 20,5 millions habitants en 2019. La croissance annuelle moyenne de la population est de 2,93 % entre 2006 et 2019. La population est majoritairement jeune. Les moins de 15 ans représentent 45,3 % tandis que 64,2 % de la population a moins de 24 ans et 77,9 % a moins de 35 ans.

La majorité de la population réside en milieu rural, soit 73,7 % de la population en 2019. Elle est inégalitaire selon les régions administratives du pays. Ouagadougou est peuplée de 2,45 millions d’habitants, soit 45,4 % de la population urbaine. Bobo-Dioulasso compte 900 000 habitants, soit 16,7 % de la population urbaine.

Le pays évolue dans un contexte de persistance de la pauvreté dont l’incidence est passée de 46,7 % en 2009 à 40,1 % en 2014, d’un faible taux d’alphabétisation (34,5 % en 2014), et d’une espérance de vie de 56,7 ans.

Économie

L’économie du Burkina Faso est fortement dépendante des ressources naturelles.

Avec une valeur ajoutée de 947 milliards en 2015, l’agriculture contribue pour 15,36 % au PIB dont 11 % pour les cultures vivrières. L’élevage quant à lui constitue la seconde activité économique de la population et participe à hauteur de 11,21 % au PIB en 2015. En plus de son rôle de soutien aux productions agropastorales, la sylviculture, pêche et chasse contribue à la formation du PIB à 3,70%.

L’industrie actuelle du Burkina Faso concerne essentiellement l’agro-alimentaire, le textile, le bois, l’extraction minière, les bâtiments et travaux publics, l’électricité, le gaz et l’eau.

Le secteur minier est en plein expansion ces dernières années. Sur le plan énergétique, le pays est approvisionné en énergie traditionnelle (essentiellement le bois et le charbon de bois), en hydrocarbure et en électricité.

On note un retard dans la valorisation des déchets issus des différentes activités économiques et de la consommation. Néanmoins, il existe quelques initiatives comme la valorisation des déchets organiques en compost et la transformation des déchets plastiques.

Description des secteurs

Secteur de l’énergie

Le contexte énergétique burkinabè est caractérisé par : (i) une prédominance de l’utilisation des énergies de la biomasse ;(ii) une dépendance du pays vis-à-vis des énergies fossiles ; (iii) un faible et inéquitable accès aux énergies modernes ; (iv) une très faible valorisation des énergies renouvelables endogènes.

Par ailleurs, le Burkina Faso fait face à une forte demande en énergie due notamment au développement des activités économiques et à la croissance démographique. A cela, s’ajoutent des coûts d’approvisionnement de plus en plus élevés qui grèvent la compétitivité de l’économie et limitent l’accès des énergies modernes à une large majorité des ménages.

Les contraintes

Le Burkina Faso ne dispose pas de ressources pétrolières et importe toute sa consommation en hydrocarbures, estimée à plus de 500 000 tonnes par an. La situation énergétique est caractérisée par une offre énergétique qui n’arrive pas à répondre efficacement à la demande de plus en plus forte.

Les importations des hydrocarbures sont assurées par la Société Nationale Burkinabé des hydrocarbures (SONABHY ) qui en a le monopole. La fourniture d’énergie électrique est principalement assurée par la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL ) et l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER ). La production d’électricité par la SONABEL en 2015 était de 999,2 GWh dont 905,7 GWh d’origine thermique et 93,5 GWh d’origine hydroélectrique. Les importations d’électricité pour la même période étaient de 443 GWh. L’énergie livrée par la SONABEL en 2015 était de 1 383,52 GWh.

Malgré les efforts consentis, l’accès aux services énergétiques reste encore faible. Le taux de couverture en matière d’électrification est de 28,6 % et présente des fortes disparités entre le milieu urbain et rural. En effet, 48% de la population urbaine bénéficie de l’électricité contre seulement 3 % en milieu rural.

Sur le plan de l’énergie domestique, la majorité de la population burkinabè (plus de 90 %), n’a pas accès aux combustibles modernes de cuisson. Elle utilise essentiellement la biomasse traditionnelle pour les besoins de cuisson. Le taux d’accès des ménages au gaz butane est de 4,8 % au plan national et environ 12 % des ménages utilisent les foyers améliorés de cuisson.

Les potentialités

Le Burkina Faso détient le meilleur ensoleillement en Afrique de l’Ouest avec un fort potentiel de 5,5 kwh par m2 par jour. En 2012, les énergies renouvelables représentaient, moins de 1 % du bilan énergétique du Burkina Faso bien que le potentiel existant soit énorme, notamment en ce qui concerne la biomasse.

Ce potentiel est estimé à 60% de biomasse, 30% d’hydroélectricité, et 10% de solaire. Plusieurs projets sont en cours de développement en vue de l’exploitation de toutes ces ressources pour accroitre l’accès à l’électricité.

Industrie

Le secteur industriel burkinabè est très peu développé. Il est essentiellement dominé par les activités manufacturières et minières. La manufacture reste à un stade embryonnaire. Les politiques industrielles sont favorables à l’exploitation des ressources minières du pays.

Selon les résultats du septième recensement industriel et commercial réalisé en 2016, 18,9 % des entreprises exercent dans le secteur industriel.

Les potentialités

Au cours des trois dernières années, le secteur de l’industrie a enregistré un certain nombre d’acquis au titre desquels on retiendra :

- l’amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles grâce à la mise en œuvre du Programme national de Restructuration et de Mise à Niveau de l’industrie (PRMN), du Programme de Restructuration des Entreprises en Difficultés (PRED) ainsi que du Programme d’Appui à la Compétitivité Des Entreprises (PACDE) phase 2,

- l’opérationnalisation de l’Agence de Promotion des Investissements (API) à travers la mise en place des instances décisionnelles et de gestion,

- l’opérationnalisation de l’Agence de Financement et de Promotion et des Petites et Moyennes Entreprises (AFP-PME),

- la mise à disposition des promoteurs des Petites et Moyennes Entreprises/Petites et Moyennes Industries (PME/PMI) de services non financiers (formations, appui-conseils…),

- le démarrage du projet de création et de mise en Place d’Incubateurs, de Pépinières et d’Hôtels d’Entreprises dans le Secteur Agroalimentaire (PIPHE-SA),

- la facilitation des activités des opérateurs économiques, par la mise à leur disposition de parcelles viabilisées dans la Zone d’Activités Diverses de Ouagadougou (deuxième phase),

- la poursuite de la viabilisation des zones industrielles de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso dans le cadre de la mise en place d’infrastructures de soutien à l’industrie.

Les contraintes

Nonobstant ces acquis, les contraintes qui minent le développement du secteur industriel au Burkina Faso sont multiples, mais les plus récurrentes sont les suivantes :

- les difficultés d’accès au financement ;

- l’inconstance dans l’approvisionnement en matière première locales de qualité et en quantité ce qui engendre une faible utilisation des capacités de production installées ;

- la faiblesse de la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée dans les secteurs d’ingénieries ;

- la faible collaboration entre les acteurs dans les chaînes des valeurs ;

- la prépondérance du secteur informel ;

- la vétusté des équipements par manque d’investissement conséquent ;

- la faible utilisation des résultats de la recherche et des innovations ;

- les coûts élevés des facteurs de productions entrainant une faible compétitivité des industries ;

- la fraude et la concurrence déloyale,

- le non-respect des règlementations en vigueur ;

- la faiblesse des capacités managériales surtout des PME et PMI.

Agriculture, foresterie et autres affectations des terres

Ce secteur est celui qui émet le plus au Burkina Faso. Pour ce qui concerne l’agriculture, la superficie des sols emblavée est estimée en moyenne à 6 millions d’hectares, soit 22 % du territoire national. Ces sols sont en forte dégradation du fait de leur surexploitation et des mauvaises pratiques agricoles.

L’élevage compte environ 75 millions de têtes (toutes espèces confondues) et est dominé par trois systèmes, à savoir le système pastoral, le système agropastoral ou mixte et le système semi-intensif ou intensif.

Pour ce qui concerne les potentialités forestières, le volume total des pieds vivants est estimé à 467,9 millions de m3. Des actions de renforcement du potentiel ligneux sont réalisées à travers notamment l’aménagement de forêts, la récupération des terres dégradées, la régénération naturelle assistée et la plantation d’arbres.

La consommation nationale en bois-énergie a été estimée à 6,8 millions de tonnes de bois. La production des produits forestiers non ligneux (est estimée à 719 098 tonnes.

Contraintes

L’une des contraintes est le changement climatique qui se traduit par une augmentation des températures et une forte variabilité spatiale et temporelle de la pluviométrie qui connait une tendance à la baisse. À cette contrainte majeure, s’ajoute la prédominance des sols à faible qualité agronomique dans une grande partie du pays, la prolifération de plantes envahissantes, la récurrence de pathologies végétales et animales, la présence de plus en plus marquée des espèces xérophiles dans le cortège floristique et le recul du nord vers le sud des limites de l’aire de distribution de nombreuses espèces. Ces facteurs affectent la productivité agro-sylvo-pastorales.

Les défrichements agricoles constituent le principal moteur de la déforestation et de la dégradation des forêts . Cette situation est exacerbée par les besoins de plus en plus croissants en terres cultivables en raison notamment de l’accroissement de la population. Les superficies exploitées augmentent en moyenne de 2,8 % par an à cause de la croissance démographique. Si cette tendance se poursuit, l’agriculture épuisera les terres cultivables à l’horizon 2030.

Les feux de brousse constituent aussi l’une des causes de dégradation des ressources naturelles. Près de 21 % du territoire sont parcourus annuellement par les feux de brousse.

Les effectifs des bovins et des petits ruminants du pays sont importants. Le système d’élevage couramment pratiqué est de type traditionnel. Il est fortement dépendant des ressources forestières.

Le bois de feu et le charbon de bois constituent la principale source d’énergie des ménages. Près de 6 880 000 tonnes de bois-énergie sont consommés chaque année.

Enfin, l’exploitation minière est en pleine croissance. Près de 300 sites d’orpaillage et une dizaine de sites miniers d’exploitation industrielle ou semi-industrielle ont été dénombrés au niveau national. Cette activité est à la fois un facteur direct de déforestation par l’emprise physique des carrières sur les terres boisées, et aussi un facteur indirect de dégradation des ressources forestières à travers les ouvertures de pistes et les installations d’habitats humains le plus souvent spontanés dans le cas des sites d’orpaillage. En plus de leurs impacts sur le couvert végétal, les produits chimiques nocifs rémanents utilisés (mercure, cyanure, etc.) pour le traitement des minerais extraits, rendent improductifs les sols des sites et polluent les eaux de surfaces et souterraines.

Potentialités

Avec la décentralisation, beaucoup de collectivités territoriales développent des initiatives en matière de création et de gestion d’espaces de conservation à vocation sylvo-pastorale et cynégétique.

De nombreuses plantations d’arbres sont réalisées chaque année. Ces différents écosystèmes constituent des puits potentiels de carbone. L’utilisation des biodigesteurs et le développement de l’énergie solaire au-delà de l’éclairage, notamment pour la production d’eau chaude et pour la cuisson des aliments, contribuent à la protection des ressources forestières en diminuant la consommation de bois-énergie.

En terme de recherche, une gamme de variétés adaptées, la production de semences améliorées et d’innovations technologiques est mise au point et diffusée auprès des producteurs.

En outre, le potentiel de terres irrigables est estimé à 233 500 ha ( dont une partie est constituée de bas-fonds aménageables. La maîtrise des ressources en eau offre de meilleures perspectives de productions agro-sylvo-pastorale.

Les forêts constituent des espaces de conservation de la biodiversité. En plus des aires classées de l’Etat, beaucoup de collectivités territoriales développent des initiatives en matière de création et de gestion d’espaces de conservation à vocation sylvo pastorale et cynégétique. L’utilisation des biodigesteurs et le développement de l’énergie solaire au-delà de l’éclairage, notamment pour la production d’eau chaude et pour la cuisson des aliments, contribuent à la protection des ressources forestières en diminuant la consommation de bois-énergie.

Déchets

Le taux d’accès à l’assainissement familial en milieu rural est de 15,1 % en 2017. En milieu urbain il est de 36,8 % en 2016. La défécation à l’air libre est très fréquente : près de 60 % au plan national et 80 % en milieu rural. L’un des objectifs est de mettre fin à la défécation à l’air libre d’ici 2030. Les ouvrages d’assainissement familial existant sont en majorité de type traditionnel présentant beaucoup de risques dont les nuisances et les pollutions.

Les eaux usées industrielles sont traitées par des stations d’épuration à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, par lagunage, ou tout simplement, pour une moindre part, déversées dans la nature.

La situation en ce qui concerne les eaux pluviales est caractérisée par un réseau d’évacuation très faible en milieu urbain et inexistant en milieu rural. En zone lotie, l’urbanisation n’est pas toujours accompagnée de systèmes appropriés de gestion des eaux pluviales.

La gestion des déchets solides demeure une préoccupation. Depuis 1958, plusieurs modèles se sont succédés avec des performances non satisfaisantes : gestion en régie municipale, concession aux opérateurs privés, gestion par l’Etat. Depuis 1991, il y a une gestion partagée entre les opérateurs privés et la municipalité.

Seules deux villes, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, disposent et mettent véritablement en œuvre un Schéma directeur de gestion des déchets solides. Ces villes ont un centre d’enfouissement technique mais celui de Bobo-Dioulasso est non fonctionnel. Dans les autres villes moyennes, ce sont des décharges sauvages qui reçoivent les déchets.